Préambule

L'expression Pay-to-win fut probablement la première du genre à apparaître de façon concomitante au phénomène des micropaiements et s'y référant de façon péjorative, celle-ci représentant le lien direct entre une réussite et le fait d'avoir payé pour l'obtenir. Avec le temps de nouvelles expressions ont vu le jour pour désigner différentes variantes, Pay-to-fast ? Pay-to-play ? Pay-to-custom ? etc...

Afin de simplifier la lecture de ce dossier nous choisirons d'utiliser la notion de Pay-to-x dans la plupart des cas.

Micropaiements et jeux vidéo

Retour sur la genèse d’une poule aux œufs d’or

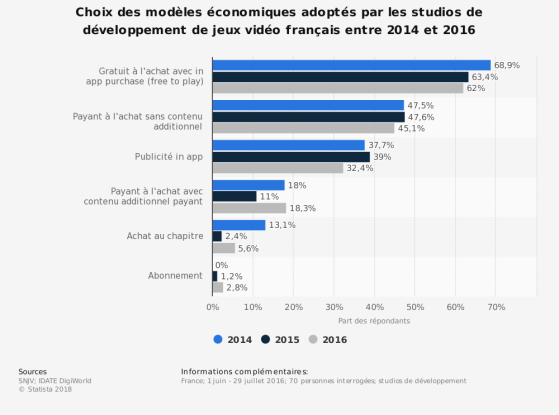

Dans une époque pas si lointaine, acheter un jeu vidéo revenait à payer un prix, établi à l’avance, pour acquérir l’intégralité d’un contenu ferme et immuable. Simple, basique. Aujourd’hui, les micropaiements, omniprésents dans le paysage vidéoludique, permettent non seulement de progresser plus vite dans un jeu, mais aussi d’acquérir du contenu exclusif, inaccessible pour un joueur ordinaire. Loin de la méritocratie nostalgique des années 90, le pay-to-x est devenu une façon de jouer comme une autre. Si ces transactions ingame ont permis le développement du modèle free-to-play, particulièrement populaire sur mobile, de plus en plus d’éditeurs historiques ont également su prendre le train en marche, et proposent désormais des contenus additionnels payants en supplément de jeux… déjà payants.

Associées aux paiements en ligne, les premières “microtransactions” remontent pourtant aux bornes d’arcade. Dans les années 1985, Atari développe Gauntlet, un jeu d’action jouable en coopération, qui propose aux joueurs d’insérer de l’argent en cours de partie pour gagner de la vie supplémentaire, et ainsi éviter de mourir trop vite sous les coups des ennemis. En 2005, c’est le jeu Kameo, développé par les studios Rare qui propose l’un des premiers micropaiements en ligne sur Xbox 360, en offrant à ses joueurs la possibilité d’acheter un skin hivernal pour 2,50$. Malgré leur succès auprès des joueurs, il faudra attendre plusieurs années pour que les micropaiements tels qu’on les connaît s’imposent réellement dans notre quotidien de gamers.

Dès le début des années 2010, les micropaiements font partie intégrante de notre quotidien de gamers. Avec la démocratisation des smartphones, les jeux mobiles explosent, et transforment nos habitudes de consommation. Entre deux stations de métro, aux toilettes ou dans son lit, on joue partout, on joue vite, et surtout on joue gratuit. Conscients que la majorité des utilisateurs n’est pas prête à dépenser plus de quelques euros pour un jeu, les éditeurs imaginent des titres jouables gratuitement à l’acquisition, mais reposant presque entièrement sur un système de pay-to-x. Vies supplémentaires, bonus, réduction du temps d’attente entre deux niveaux… La moindre opération ingame devient payante, à moins de passer plusieurs heures à farmer. Entre la sensation de dépenser “peu” (7,50€ en moyenne selon une étude Hi-Médias), et le caractère addictif des jeux, la machine s’emballe, et les chiffres d’affaires avec : Les jeux freemium enregistrent des ventes records, et les micropaiements rapportent finalement autant, si ce n’est plus, qu’un jeu classique, avec près de 40 milliards de dollars de bénéfices en 2016. Alors financer les jeux vidéo par les micropaiements, au final, pourquoi pas ?

Une mécanique bien huilée

En proposant des mécaniques volontairement frustrantes, et en incitant les joueurs à dépenser de la monnaie “virtuelle” (accessible via argent réel) pour progresser plus vite, les développeurs de jeux freemium créent un redoutable mais efficace conditionnement psychologique autour des joueurs, basé sur une économie comportementale simple : Susciter un manque, le combler via un achat in-app, jouer, recommencer. Dans son livre The Curve (sous-titré Comment faire du profit quand tout devient gratuit ?), le consultant marketing Nicholas Lovell, à qui l’on doit notamment le succès d’Angry Birds et de Candy Crush, explique que pour être rentable, un jeu free-to-play doit miser sur une minorité de joueurs accros, prêts à dépenser régulièrement leur argent ingame. Des achats impulsifs qui peuvent parfois frôler l’addiction, et qui s’avèrent particulièrement rentables pour les éditeurs... mais pas que. Sur certains jeux, comme CS:GO, c'est un véritable marché parallèle entre joueurs qui s'organise, permettant à certains de revendre leurs skins à prix d'or, tout en alimentant indirectement l'économie du jeu.

Lancé sur le jeu de simulation footballistique en 2010, puis sur les licences Madden, NBA et NHL, le mode Ultimate Team d’EA rapportait en 2017 la coquette somme de 800 millions de dollars grâce aux achats ingame, soit près de 30% des bénéfices annuels de la firme américaine, estimés à 2,23 milliards de dollars (chiffres annoncés par EA pendant la Morgan Stanley Technology, Media & Telecom Conference 2017).

$oldat baleine, merci !

Joueurs accros ou occasionnels, les “baleines” sont des joueurs prêts à dépenser régulièrement de l’argent réel dans un jeu. Concernant le marché mobile, les chiffres ont de quoi donner le tournis : Selon une étude Swrve, 64% du chiffre d’affaires global réalisé en 2015 sur le marché du jeu vidéo mobile serait réalisé par seulement 0,23% des joueurs. Il faut dire que si certains se limitent à quelques dizaines d’euros par mois, d’autres vont beaucoup plus loin. C’est par exemple le cas de Ze Jodecast, un Finlandais qui a dépensé plus de 20 000€ pour devenir (un temps seulement) le n°1 sur Clash of Clans. Pour le joueur, qui se considère lui-même comme une des “plus célèbres baleines de Clash of Clans”, les micropaiements ne retirent rien à sa performance.

L'explosion des coûts et des moyens

Un jeu vidéo aujourd'hui coûte très cher, surtout quand l'ambition des développeleurs s'articule aujourd'hui autour de deux axes, la longévité et la rentabilité. Patchs, DLC, extensions, service client 3 étoiles, multiplateforme, écoute de la communauté, réseaux sociaux, marketing, films, merchandising... Les sommes investies pour installer un jeu sur la durée se chiffrent en milliards, et il n'est donc pas surprenant que le très profitable modèle free-to-play et microtransactions ait le vent en poupe. Un skin premium, des objets inédits, de l'XP, des cartes... Quel que soit le bonus, le ratio coût de production vs rentabilité est extrêmement avantageux pour l'éditeur. Depuis quelques années maintenant, toute l'industrie suit la tendance et il n'est plus question pour grand monde d'être pour ou contre les microtransactions. (image utilisée Wikipédia, la plupart des éditeurs ne communiquant pas sur leurs coûts, le classement est à prendre à titre indicatif d'une tendance)

De bonnes idées

Régulièrement et depuis quelques années maintenant, les grands éditeurs mettent à profit leur communauté afin de participer à des actions philantropiques. Récemment, Blizzard proposait ainsi un micropaiement aux airs de bonne action. L’éditeur a en effet reversé près de 12,7 millions de dollars à l’association Breast Cancer Research Fondation, après avoir lancé une campagne qui permettait aux joueurs d’obtenir un skin inédit pour Ange dans Overwatch. Il y a quelques jours, c'était au tour de Riot de faire un don de près de 6,1 millions de dollars à différentes associations caritatives, après la mise en vente du skin Cho'Gath Pulsar Sombre dans League of Legends. De quoi mettre tout le monde d’accord.

Du côté de Valve, difficile de passer à côté de TheInvitational sur la finale mondiale de Dota2 et son records de 25 millions de dollars de cashprize directement issus du crowdfunding via les ventes de battlepass. Une méthode efficace pour sensibiliser la communauté au financement de sa scène esport.

Et d'autres un peu moins bonnes

Il y a quelques mois, EA s’attirait les foudres des joueurs après la sortie de Star Wars Battlefront 2. En effet, le système de progression ingame nécessitait de jouer plus de 4 500 heures pour débloquer l’ensemble des personnages et améliorations disponibles, selon une enquête du site anglophone swtorstrategies. Seule alternative possible, s’offrir près de 2100$ de lootboxes (soit environ 1783€), accessibles via argent réel, et ainsi espérer profiter de l’intégralité du titre. Mécontents de devoir remettre la main au porte-monnaie dès la sortie du jeu (déjà vendu 55,99€), et avec la légère impression d’avoir été pris pour des jambons, les joueurs sont rapidement montés au créneau, obtenant finalement de la part du studio des excuses publiques, ainsi qu’une profonde refonte du système de progression.

Face à l’abus des micropaiements, les joueurs peuvent heureusement compter sur le soutien de certaines institutions officielles. Après la polémique sur Star Wars Battlefront 2, l’UFC que choisir a pointé du doigt la démocratisation des lootboxes dans les jeux vidéo. En appuyant sur le caractère aléatoire du contenu des coffres, souvent accessibles contre de l’argent réel, l’association de consommateurs a demandé en 2017 à ce que la réglementation autour des lootboxes soit désormais calquée sur celle des jeux de hasard. Une initiative soutenue par le sénateur Jérôme Durain, qui a interpellé l’Autorité de Régulation des Jeux en Ligne (ARJEL) à ce sujet, en demandant un encadrement plus strict de ces transactions, notamment chez les mineurs. Dans certains pays, comme la Belgique ou les Pays-Bas, les lootboxes sont carrément interdites, puisque considérées comme des jeux d’argent au sein d’un contenu potentiellement destiné à des enfants. Il y a quelques jours, c'est le géant Blizzard qui s'est d'ailleurs conformé à cette restriction drastique, en retirant ses lootboxes de Belgique pour Overwatch et Heroes of the Storm.

eSport et micropaiements

Payer pour rester compétitif ?

Qu’il s’agisse ou non de jeux free-to-play, les achats ingame sont progressivement devenus une habitude de jeu comme une autre. Mais ces bonus ont un prix, et lorsqu’ils concernent les titres eSport, les micropaiements peuvent rapidement devenir un passage obligé pour les joueurs ambitieux.

L'essence même de l'esport est la même que celle du sport traditionnel : Offrir à tous la même chance de participer ET de gagner, en basant la réussite d'un (e)sportif ou de son équipe sur ses skills et son investissement. Loin d'être parfait, le football moderne et son système de fédérations permet par exemple aux plus démunis d'éclore, et de se frayer, grâce à leur talent, un chemin vers le statut de joueur professionnel. Un système vertueux en terme d'égalité des chances, contrairement à d'autre sports, comme la course automobile, dont le coût est largement discriminant, mais aussi l'eSport.

Sans parler des frais d'acquisition du matériel et d'une bonne connexion internet, deux sujets en voie d'amélioration un peu partout sur la planète, les méthodes de financement des éditeurs, notamment via micropaiements, constituent un sujet de taille quand on parle d'équité dans l'eSport.

D'un côté, certains jeux proposent du contenu additionnel payant mais totalement optionnel à l'expérience compétitive. C'est par exemple le cas de Dota 2, CS:GO, Overwatch, Fortnite, ou encore PUBG, dont les achats ingame se limitent en général à des ajouts cosmétiques, comme des skins, des fonds d'écran ou des emotes.

Dans un autre registre, certains éditeurs proposent aux joueurs une expérience de jeu partielle, où les micropaiements permettent par exemple d'avoir accès à davantage de personnages, comme c'est le cas dans League of Legends Rainbow Six Siège, Heros of the Storm, ou encore Clash Royale, dans lequel environ six mois sont nécessaires pour débloquer 80 à 90% du contenu. Une "inégalité", qui reste malgré tout rattrapable rapidement grâce à une pratique régulière du jeu, qui va souvent de pair avec le temps nécessaire à la progression du joueur vers un niveau compétitif élevé.

Au fond de la classe, certains jeux demandent aux joueurs un investissement financier régulier, qui nécessite de mettre la main au porte-monnaie à chaque nouvelle saison ou extension. C'est notamment le cas d'Hearthstone, qui malgré des daily quests profitables, requiert d'acheter des paquets de cartes à chaque nouvelle extension pour avoir la possibilité de se battre à armes égales avec les autres joueurs du top mondial, du futur Magic Arena, pour les mêmes raisons, ou encore de FIFA, qui nécessite d'acheter régulièrement des joueurs pour rester compétitif/

Un eSport à deux vitesses ?

Qu'on se le dise, l'esport n'est pour aucun éditeur de jeux vidéo la priorité n°1, pour la simple et bonne raison qu'il n'est jamais la première source de revenus de la marque. La grande majorité des joueurs et donc des consommateurs joue avant tout par amusement, craque pour un achat ingame par plaisir, et s'accommoderait très bien de l'inexistence d'une scène eSport sur son jeu favori. La scène compétitive vidéoludique est certes un accélérateur de croissance, un facteur de légitimité et un vecteur de communication, mais pas une mine d'or en termes de revenus financiers. Dans la majorité des cas, un éditeur visera donc l'équilibre dans ses dépenses liées à l'eSport, notamment via des partenariats de marques, des droits de diffusion ou des droits de franchises par exemple.

Le sujet des coûts et des revenus liés à l'esport à récemment été évoqué du côté de Riot Games. Et récemment encore, on a pu assister à une vaste campagne de communication de l'éditeur, destinée enrayer le phénomène de vases communiquants des joueurs migrants vers les battleroyales ou autres titres en vogues. Comme d'autres éditeurs, Riot Games l'a bien compris : S'ils veulent faire vivre leur scène eSport, ils doivent avant tout faire vivre leur jeu. Sans les joueurs, pas de microtransactions et donc pas de moyens. Il ne serait donc pas étonnant de voir dans les mois ou les années à venir, un tournant permettant l'apparition de nouveaux modes de jeux non compétitifs, rendus possibles par une approche plus "casu-friendly", qui répondrait aux attentes de la communauté, plutôt que de se baser sur les attentes des joueurs professionnels.

Malgré la place importante des joueurs professionnels dans la vie d'un jeu vidéo compétitif, il faut bien se rendre à l'évidence : Si l'éditeur doit un jour faire un choix entre les "casu" et les pros, les casuals gamers l'emporteront toujours. Sur Fortnite par exemple, le format des tournois change régulièrement, créant de nouvelles manières de s'affronter pour les joueurs compétitfs. En parallèle, c'est un nombre incalculable d'objets cosmétiques et d'armes délirantes qui apparaissent en permanence dans le jeu, enchaînant les succès commerciaux et faisant le bonheur des joueurs.

Pour les éditeurs, les microtransactions ont permis l'émergence d'une infinité de mannes financières à destination du grand public. Une nouvelle mécanique commerciale, qui a un impact non-négligeable sur l'avenir d'un titre, mais aussi sur sa scène eSport.

Conclusion

Qu'ils soient pour ou contre les micropaiements, l'existence de ce système de financement est désormais clairement, et pour longtemps, une réalité avec laquelle les joueurs devront composer. Apparus en 2010 de façon généralisée, le phénomène est encore jeune, et il est difficile de tirer des conclusions définitive sur leur impact auprès des joueurs. Pourtant, et malgré une phase d'apprentissange nécessaire de la part des éditeurs et de leurs communautés, les leçons à retenir sont muliples.

- La plupart des jeux vidéo que nous connaissons n'ont pas pour vocation première de développer leur scène eSport. L'intégration d'un modèle pay-to-x n'est donc pas un réel problème déontologique, mais l'équation à résoudre se situe cependant au niveau de deux élements disctincts : revenus VS attentes des joueurs. En cas de développement de sa scène eSport, un jeu voit alors un nouvel élement entrer dans son modèle économique, et le complexifier : revenus VS attentes des joueurs VS esport. Lancé sans grandes ambitions à l'origine, et avant tout pensé pour les collectionneurs de JCC comme Magic, Hearthstone est un exemple emblématique de ce passage à l'ère de la compétition. Défaut du jeu ou réel choix, le jeu de Blizzard pose aujourd'hui une vraie problématique en terme d'équité entre les joueurs, mais refondre complètement le modèle économique du titre, qui constitue une franche réussite commerciale, est aujourd'hui une prise de risque que l'éditeur n'est pas prêt à prendre.

- Même si un jeu a pour objectif de s'imposer sur la scène eSport, aucun éditeur n'a le devoir d'en promouvoir l'équité. Si le sport traditionnel promeut le fair-play et l'égalité des chances comme un leitmotiv intarissable, c'est avant tout parce qu'il est géré par des instances associatives, qui n'ont (en théorie seulement) aucun enjeu lucratif. De son côté, une entreprise est, par définition, amenée à dégager une rentabilité et des bénéfices dans son activité. Il serait donc compliqué d'attaquer un éditeur sur le manque d'équité de son jeu, lui-même destiné à générer du profit. Pourtant, les revenus d'un jeu vidéo étant étroitement liés à son image, les entreprises ont aujourd'hui intégré que l'avenir de leur titre ne se fera pas sans le soutien de toute une communauté, et que la prise en compte des feedback des joueurs était essentielle.

- Sans les microtransactions l'esport ne connaitrait sans doute pas un tel succès aujourd'hui. Jusqu'à l'arrivée des jeux basés sur ce modèle de financement, les cashprizes en compétitions ne dépassaient que rarement les 50 000$. Hormis de très rares cas, comme le circuit Painkiller de 2005 et ses 2 millions de dollars de prizepool (remporté par Johnathan "Fatal1ty" Wendel), dont la scène eSport a finalement été abandonnée, faute de rentabilité, il faudra attendre l'apparition de titres dont le modèle économique se base sur le free-to-play associé au pay-to-x pour voir éclore les prémices de ce que nous connaissons en 2018. Une scène eSport ne peut pas se développer sans aller de pair avec la longévité du titre dont elle dépend. Sans surprise, financer cette longévité coûte cher, très cher. Entre le développement continu du jeu et de son service client, le merchandising, la promotion de création (cinéma, séries, concours, press...), et l'orgaisation d'une structure eSport fonctionnelle et efficace, l'éditeur doit encore pouvoir dégager de ce joyeux désordre, des bénéfices à la hauteur de la prise de risques.

Le fait que l'eSport existe depuis la fin des années 2000 est presque un exploit. Pris en mains avant tout par les joueurs, peu soutenus par les éditeurs, c'est le bénévolat, la passion et une poignée de visionnaires qui sont à l'origine du phénomène. De 2000 à ~2010, le phénomène a clairement eu du mal à se développer, freiné par une croissance molle, mais aussi par la disparition d'acteurs emblématiques (CPL, WCG...).

Il serait trop simpliste de trouver dans l'avènement des microtransactions la seule et unique raison de l'essor incroyable du sport électronique depuis quelques années. Le phénomène étant clairement multifactoriel, l'explosion du streaming, des réseaux sociaux, ou encore l'accès à une connexion de qualité, constituent tout autant d'éléments qui ont permis le positionnement de l'eSport en 2018, sur une pente ascendante qui augure du meilleur pour son avenir. Malgré tout, la viabilité de cette croissance ne peut évidemment reposer que sur sa rentabilité. Si les microtrasactions sont ainsi devenues un des poumons de l'eSport, elles le sont pour le meilleur, comme parfois pour le pire.

Le sujet de l'équité dans l'eSport et de sa relation au modèle pay-to-x n'est pourtant pas insolvable. Certains acteurs ayant prouvé qu'il était possible de combiner micropaiements, et scène compétitive florissante, tout est question de vision et de choix long-termistes pour les éditeurs. C'est toute l'ambition d'un titre que de prévoir ou non, et ce, dès sa genèse une ambition esportive. Libre choix aux éditeurs donc, mais aussi aux joueurs d'adhérer ou non.